Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 54 segundos

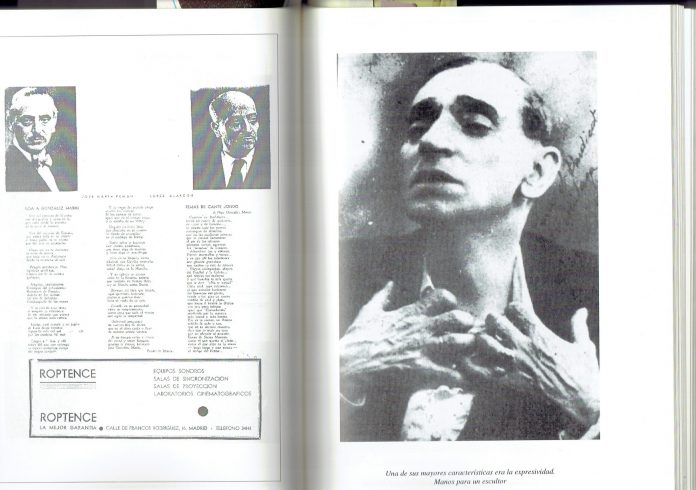

(Sebastián Gámez Millán) Por esas razones del corazón que la razón no conoce, Francisco Baquero Luque, que cumplió recientemente 90 años, lleva décadas reivindicando la figura artística y humana de José González Marín, a veces hasta incurrir en la hagiografía. Pero por lo general me inspiran más confianza las personas que acostumbran a admirar y agradecer que aquellas que envidian y calumnian. Como si fuera un niño o un científico que había descubierto algo insólito, hace unos días me llamó para que reparara en la expresividad de sus manos, con las que también declamaba y cantaba, y de qué extraordinaria forma.

La imagen es una fotografía del rapsoda que ya conocía, pues está recogida en la página 227 de la biografía que le dedicaron Pedro Dueñas Carvajal, José Luis Jiménez Sánchez y Paco Baquero, José González Marín. El faraón de los decires. Aparece con las manos entre el pecho y la garganta, con las venas exaltadas, como si se estuviera desgarrando las telas del corazón. En efecto, alcanza tal fuerza de expresividad con el gesto de las manos que las podría haber esculpido un Miguel Ángel, un Bernini o un Rodin. Al igual que en la memorable sentencia de Pascal con la que he decidido comenzar, corazón es una metáfora que equivale a sentimientos.

Precisamente una de las funciones de los artistas es transmutar en visible lo invisible, y de ese modo ampliar y enriquecer eso que los griegos clásicos llamaban el logos, el lenguaje, la razón. En este caso lo invisible son los sentimientos, el mundo interior. Y a través no sólo de su voz, sino también de su rostro y de sus manos y de su cuerpo todo, encarna la poesía, y pulsa las teclas de eso que Antonio Machado denominaba “los universales del sentimiento”, donde todos, sin excepciones de sexo, etnia o clase social, nos reconocemos como humanos. En este sentido el arte es solidaridad, concordia, cosmopolitismo.

En algunos artículos y libros míos, como Conocerte a través del arte (2018), he argumentado sobre el poder cognitivo y transformador del arte. Sin ser un poeta, en tanto que no era autor de los versos que recitaba, el arte dramático de González Marín era equivalente al de estos tal como lo concibió Fernando Pessoa en uno de sus más célebres poemas, “Autopsicografía” (1932), en el que en condensados versos explora el proceso de transmutación del poeta y la recepción de los lectores. Si sustituimos los términos “poeta” por “actor”, y “lectores” por “público”, el sentido del texto apenas se altera y representa la emoción y el placer que González Marín debía de suscitar entre quienes lo escuchaban:

Autopsicografía

El poeta es un fingidor.

Finge tan completamente

que hasta finge que es dolor

el dolor que en verdad siente.

Y, en el dolor que han leído,

a leer sus lectores vienen,

no los dos que él ha tenido,

sino sólo el que no tienen.

Y así en la vida se mete,

distrayendo a la razón,

y gira, el tren de juguete

que se llama corazón.

Quizá nunca nos sentimos tan vivos los seres humanos como cuando estamos sintiendo, y esto es justo lo que nos ofrece la poesía y cualquier modalidad artística: sentir, emocionarnos, conmovernos. Y a partir de lo que experimentamos podemos reflexionar y conocernos mejor. Deliberadamente ambiguo con el fin de provocar, “fingir” no significa aquí lo que es usual en nuestros días, “engañar”, sino más bien “representar”, “emular”, incluso “encarnar”, tal como puso de manifiesto el también poeta, traductor y estudioso Ángel Crespo en “Las interioridades del fingimiento en la obra de Fernando Pessoa”, (reunido en los ensayos Con Fernando Pessoa, Madrid, Libertarias, 1995, pp. 331-344). Por lo demás, esta concepción del arte coincide en buena medida con la del filósofo Arthur Schopenhauer.

Testigo de su arte siendo apenas párvulo (“a él le debo mis primeros escalofríos ante el indescifrable hecho poético”), el poeta y periodista Manuel Alcántara, en su preciso y precioso prólogo a la biografía antes citada, escribió: “Era el cartameño no sólo un actor, sino un actor y toda la compañía. Se emplazaba sólo ante el silencio y escenificaba poemas. Los representaba con un prodigioso dominio de la expresión corporal. Parecía estar siempre de perfil y tenía, como los ruiseñores, ´más voz que carne`. La gestualidad, inevitablemente teatral, porque estaba en un teatro, lograba una identificación inmediata con el auditorio”.

Cualquiera que se sirva de las manos para expresarse sabe que nos ayudan no sólo a comunicar, además a verbalizar, a descubrir palabras que apenas intuimos o balbuceamos. Es sabido que desde una perspectiva evolutiva, la bipedestación es un hito dentro de la antropogénesis de nuestra especie, pues al caminar erguidos no sólo ampliamos nuestro campo de visión, sino que también liberamos nuestras manos, sin las cuales es inconcebible la fuerza transformadora del trabajo y la técnica.

Sin ir más lejos, la escritura y la pintura son a la cultura lo que el ADN a la genética: si esto último permite traspasar de generación en generación rasgos hereditarios que condicionan nuestra fisiología y psicología, la escritura es la huella que nos permite recoger los hilos del pasado, y aprender y crecer a partir de la experiencia de artistas, pensadores y científicos, de tal manera que la evolución cultural puede acelerar e incluso mejorar la evolución natural.

Manuel Alcántara añadía algo acerca del arte de González Marín que merece la pena recordar: “Un hombre de su personalidad no podía crear escuela, ya que hubiesen acusado de plagiario a todos los que estuvieran en su órbita. He oído a grandes recitadoras, cuando este arte estaba en boga: (Berta Singerman hacía sonar campanas; Gabriela Ortega, que pudo ser la Lola Flores de cierto género de poesía argumental, era la vehemencia; García Morón, que pudo ser la Édith Piaf de una lírica más intimista y sugeridora, representó la modernidad de su tiempo), pero he oído a pocos grandes recitadores. A ninguno como él”.

No sólo era un actor y una compañía en una sola persona; era, en palabras de Francisco Sierra Berdocia, “un gran trasplantador de almas colectivas”, capaz de pasar de la declamación a la escena, y de esta al canto, como explicará con detalle uno de sus biógrafos, José Luis Jiménez Sánchez. Y, sin embargo, en la ciudad donde nació y creció, donde retornó siempre que pudo y decidió morir y ser enterrado, Cártama, el teatro que llevaba su nombre, pues al fin y al cabo ninguno de sus hijos consiguió elevar su arte hasta tal altura y reconocimiento internacional, sigue sin llevarlo. ¿Hasta cuándo no volverá a llamarse el teatro “González Marín”? ¿Hasta cuándo trataremos así a las personalidades más ilustres?